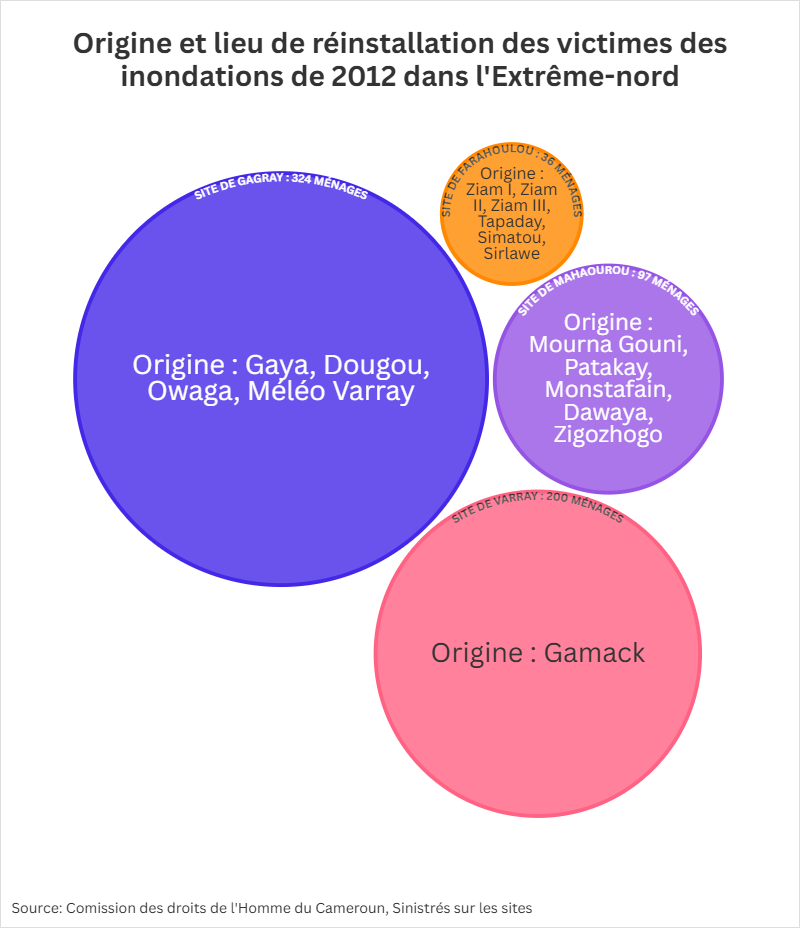

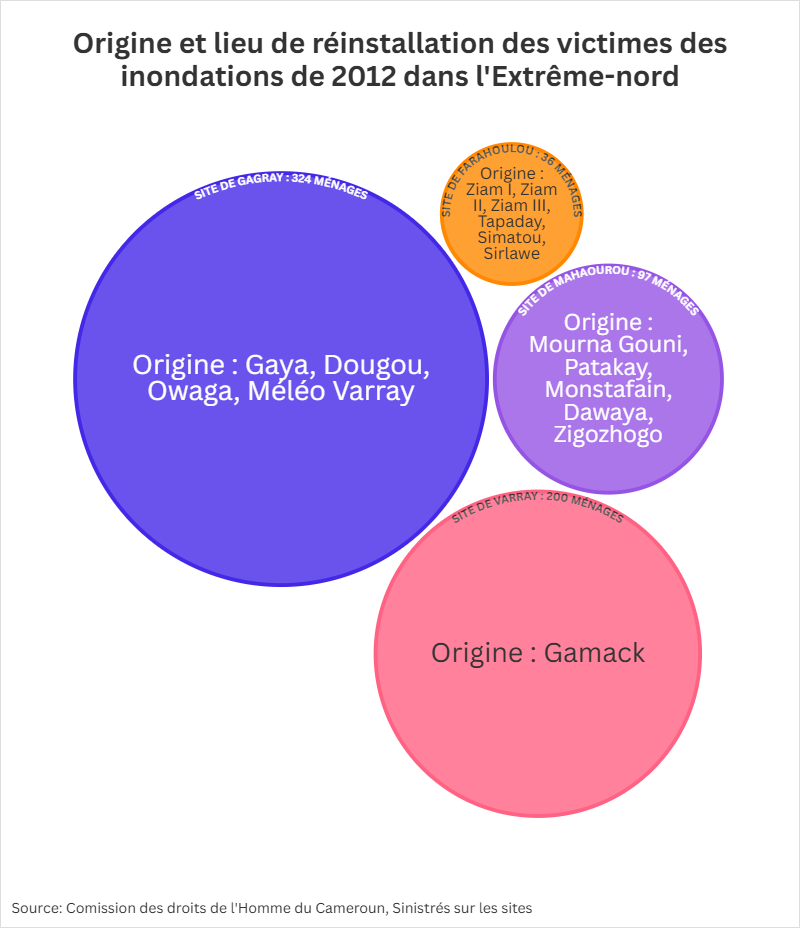

Comme la modeste ville de Bethléem, en Judée, qui avait accueilli le sauveur, il y a plus 2000 ans, la petite localité de Guirvidig, dans le département du Mayo Danay à l’Extrême-Nord du Cameroun, a eu le privilège d’accueillir le président de la République, Paul Biya le 20 septembre 2012. Près de 3000 sinistrés y étaient spontanément recasés dans les camps de Farahoulou et de Gagraye suites aux inondations qui avaient réduit à zéro, leurs efforts de plusieurs années. Première grande manifestation des changements climatiques au Cameroun, ces inondations avaient fait plus d’une dizaine de morts dans le septentrion, des sources officielles.

« Ma présence ici se justifie également par ma volonté de vous confirmer que le Gouvernement est derrière vous et sera avec vous. Au terme de ma visite dans le septentrion, je voudrais vous dire combien j’ai été touché par la gentillesse et la chaleur de votre accueil malgré la douleur. (…) Les épreuves auxquelles vous êtes confrontés depuis quelque temps sont pénibles et même parfois tragiques ; je salue ici la dignité et le courage dont vous faites preuve en ces moments difficiles. M’adressant particulièrement à ceux qui ont perdu un être cher au cours de ces tristes événements, je les prie de croire à ma sincère compassion et d’accepter mes condoléances les plus attristées auxquelles je joins celles du peuple camerounais tout entier. C’est bien évidemment avec une profonde émotion que j’ai appris le malheur qui s’est abattu sur plusieurs localités de vos régions, entraînant d’importants dégâts de toute nature », avait déclaré, épris de compassion, le président de la République dans son discours.

Des promesses… rien n’a été fait

Des événements dont se souvient, M. SARKE. Il est le chef de la communauté à Farahoulou par Guirvidig, et le doyen des trente-une familles encore installées, sur les quelque 2000 ménages, selon ses dires, recasées sur le site suite aux inondations de 2012. « Paul Biya était venu jusqu’ici en 2012. Son avion avait atterri ici, il est venu nous consoler parce que nous avions perdu nos biens mais aussi, nos frères et sœurs suites aux inondations », rappelle ce fils Toupouri que nous avons rencontré à Guirvidig le 28 novembre dernier.

Un village qui porte encore les séquelles des inondations avec des flaques d’eau ça et là même si les populations reprennent progressivement leurs activités quotidiennes. Rattrapé par le poids de l’âge, le vieil homme, ses frères et fils se remémorent encore ceux qui les ont quittés cette année-là ; ils citent leurs noms avec beaucoup de chagrin. Un chagrin qui s’intensifie à l’idée de savoir que les réalisations promises par le chef de l’Etat n’ont jusqu’ici pas été

M. SARKE, le chef de la communauté à Farahoulou par Guirvidig © Leocadia Bongben Jisi

« Quand Paul Biya est venu, la première promesse qu’il nous a faite était de faire des canalisations pour limiter les inondations par le drainage des eaux ; rien n’a été fait. Nous avions deux forages ici, un est en panne. On demande à ses représentants (le sous-préfet), rien n’est fait. Le président nous a promis un centre de santé ici, et une école, nous attendons toujours.

Les autres sont repartis sur l’ancien site . Moi, je suis déjà âgé, je n’ai pas trouvé bon d’y repartir pour tout recommencer à zéro. J’avais tout perdu, les canards, les champs, les récoltes, ma maison, etc. », renseigne M. SARKE. Comme les autres occupants de l’espace, il a été doté de 800 m2, environ. « Seules les bornes pour délimiter nos terrains ont été implantées », dit-il.

Des flots plus puissants

L’année 2024 n’a pas été de tout repos pour M. SARKE et les siens. Les inondations ont encore perturbé leur quotidien. Bien que n’ayant causé aucune perte en vie humaine, l’eau a presque tout pris à ces dignes fils du Cameroun qui parfois pensent qu’ils sont des bannis de la mère-patrie. « Certains parmi nous se battent déjà pour fonder des familles mais à cause des inondations, nous perdons tout pour recommencer à chaque fois. Ça nous épuise. Dans l’inondation de 2024, par exemple, j’ai perdu neuf chèvres, l’eau nous ramène toujours à zéro. Nous avons fui notre premier village pour ici, où irions-nous encore recommencer la vie ? », s’interroge un jeune de Guirvidig, lui aussi rencontré sur le site de recasement offert par l’Etat du Cameroun en 2012.

Abri aménagé par un jeune de Guirvidig pour permettre la ponte des canards © Adrienne Engono

Malgré leur ingéniosité, à cause du manque de moyens adéquats pour construire des barrières solides, les flots anéantissent tous leurs efforts. « Nous essayons de lutter contre les inondations en construisant des digues de protection en terre mais parfois ça ne tient pas parce que l’eau vient avec une grande puissance », indique le jeune.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets

A une vingtaine de kilomètres de Guirvidig, nous avons rencontré DJONDANDI GOURANDI et ses voisins au village Simatou sinistré. Simatou Sinistré, est un village de l’arrondissement de Maga dérivé de SI= Sirata MA= Massa Tou= Toupouri- les trois tribus amenées par SEMRY pour cultiver le riz. Ils font partie des victimes des inondations de 2012 qui reviennent de Farahoulou, le site de réinstallation de Guirvidig.

Ici, des populations aussi déportées à Guirvidig, sont revenues sur leurs traces après avoir attendu en vain, la réalisation des promesses présidentielles. « Nous sommes revenus ici il y a quelques années parce qu’il était difficile de survivre. Loin des terres cultivables et de la SEMRY qui nous fait quitter nos villages pour ici. Nous nous sommes dit qu’il était mieux de revenir nous battre contre les eaux au lieu de mourir de faim », explique l’homme de 86 ans père de 52 enfants. Convaincus de ce que la canalisation des eaux réduirait considérablement les dégâts causés par les inondations. « Nous demandons au gouvernement de nous construire des caniveaux pour que nous puissions tenir pendant la montée des eaux », souhaite-t-il.

Des femmes, obligée d’ignorer la loi, pour jouer leur rôle

Dans la communauté de Guirvidig, l’apport des femmes reste incontournable. « Je me bats seulement. Je n’ai pas de champ ; c’est grâce à mes deux femmes que je vis. Elles vont couper du bois qu’elles vendent pour assurer notre survie, ce sont elles qui nous nourrissent. En cas de maladie, bien que le centre de santé promis n’existe toujours pas toujours, nous nous rendons dans celui qui est à une distance d’ici », étaye M. SARKE. Dans sa cour, quelques canards et poulets vont et viennent. Grâce à ses femmes et des organisations non gouvernementales (ONG), la population de la basse-cour se reconstitue petit à petit. Pour combien de temps existera-t-elle encore ?

Dame KONDI, veuve depuis quelques années à Guirvidig ©Romulus KUESSIE

Dame KONDI, veuve depuis quelques années se livre, elle aussi, à ses risques et périls, à la dangereuse activité de coupe et de vente de bois « Je rencontre des difficultés avec les agents du ministère des Forêts ; lorsqu’ils m’arrêtent avec le bois que je coupe frauduleusement pour ma survie, ils me maintiennent assise pendant toute la journée, sous les intempéries, malgré mon âge, ils arrachent ma machette et le bois que j’ai coupé. Ils me libèrent et ce jour-là, il n’y aura pas à manger pour ma famille. Le lendemain, je prends encore le risque parce que je n’ai pas le choix, n’ayant pas autre chose qui puisse m’aider à nourrir ma famille. Cette fois-là, si je réussis à tromper leur vigilance, tant mieux, s’ils m’arrêtent encore, tant pis. Je sais que je suis en tort mais que puis-je faire d’autre, je n’ai pas où faire des champs.Nous n’avons pas de terres même pour faire des champs à proximité de nos maisons », se lamente veuve KONDI.

Des commissions de recensement se succèdent chaque année. Elles interrogent les habitants de Guirvidig ; seulement, aucune suite « ni l’argent, ni les maisons, encore moins les moyens pour notre réinsertion, nous n’obtenons. Nous souhaitons avoir la réalisation des promesses ; les logements, l’argent, le bétail...Mes enfants vont à l’école grâce aux petites activités que je mène ; la blanchisserie ; la petite agriculture (sans terres cultivables) mais comparés à ce que je gagnais là où j’étais établi avant les inondations de 2012, c’est très insuffisant », déclare un autre chef de famille. « Nous attendons que les promesses soient réalisées. Nous allons régulièrement chez le sous-préfet pour qu’il transmette nos doléances », soutient M. SARKE. Les jeunes de la communauté suivent une scolarité intermittente. Beaucoup d’entre nous manquent des moyens pour les fournitures et les frais de scolarité. Nos parents ont tout perdu à cause des inondations.

Prévention… et réaction

Selon le sous-préfet de l’arrondissement de Maga, le gouvernement déploie les moyens pour prévenir les dégâts, et aussi pour assister les populations pendant les catastrophes. « Nous suivons les informations des organisations en charge de la météorologie que nous disséminons par le canal des chefs traditionnels ; ceux-ci sensibilisent leurs sujets », a expliqué M. SEDE, dans un entretien accordé à notre équipe. Nouvellement nommé à ce poste, il n’était pas présent à l’époque des inondations de 2012 et ne peut rien en dire. Mais en 2024, le chef de terre loue la mobilisation des autorités centrales du pays, qui a permis de gérer efficacement les urgences auxquelles faisaient face les populations. Ce qui a épargné Maga des conséquences sanitaires telles que le redoutable choléra et même la famine. « Il y a le projet VIVA Logone»

M. SEDE, Sous-préfet de l’arrondissement de Maga ©Adrienne Engono

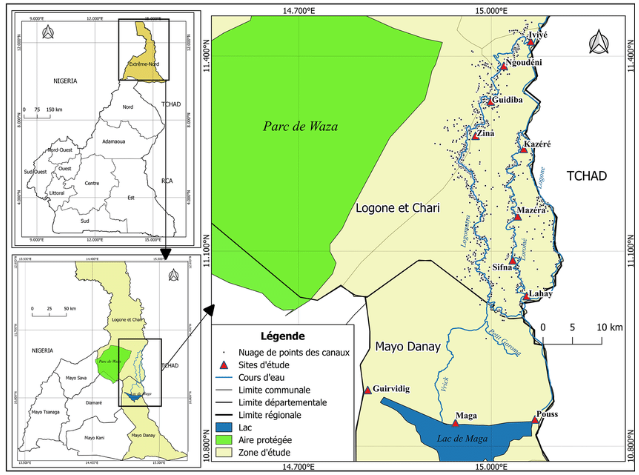

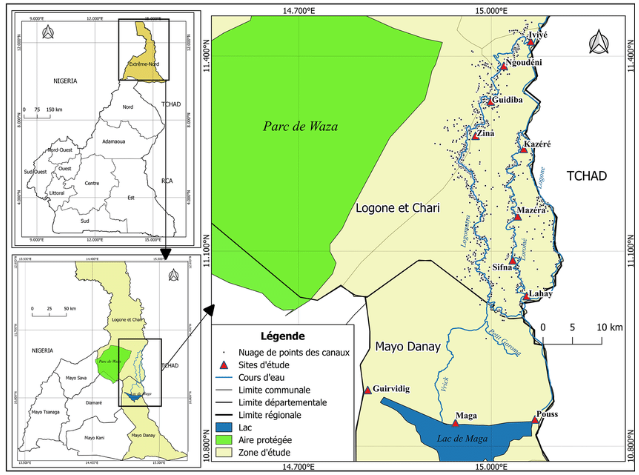

Reconnaissant que l’arrondissement de Maga, comme le département du Mayo Danay, est une cuvette qui encaisse les eaux du fleuve Logone, de la digue de Maga et du Tchad, entre autres.

La mairie de Maga a aussi apporté son appui aux sinistrés par la distribution des sacs vides que les populations ont bourrés de terre pour construire des digues de protection. Sauf qu’à Guirvidig, comme à Simatou, ces sacs sont presqu’inexistants. D’où leurs cris au respect des « hautes instructions du chef de l’Etat ».

Les promesse de Paul Biya datent de 2012

L’arrivée de Paul Biya à Guirvidig en 2012

En 2024: qu’est-ce qui a été réellement été débloqué ? pourquoi ? qui a réceptionné quoi ? quand ? qu’en est-il ? Des interrogations restées parfois sans réponses, noyées dans l’opacité qui entoure ce dossier.

La digue-route illusoire ?

La construction de la digue-route Kousseri-Yagoua est l’une des prescriptions faites par le Président Paul Biya lors de sa visite du 20 septembre 2012 à Guirvidig. « J’ai également prescrit des mesures à court et à moyen terme comportant notamment la construction d’une digue-route de 330 km, allant de Gobo jusqu’à Kousseri », avait-t-il annoncé. Une étude de faisabilité de l’ouvrage financée à hauteur de 1 milliard Fcfa par l’Etat et pilotée par le ministère de l’Economie, de la Planification et l’Aménagement du territoire (MINEPAT), avait chiffré à 1000 milliards Fcfa le coût des travaux. Mais jusqu’en décembre 2024 (12 ans plus tard), la construction qui devait traverser 60 villages sur 15 mètres de large, pour résorber le problème des inondations dans la région reste attendue. «»

Aboukar Mahamat est un expert des zones humides et coordinateur national de l’ONG Alliance citoyenne pour le Développement et l’Education à l’environnement (ACEEN). Basé dans la région de l’Extrême-nord, il a assisté à toutes les sessions de consultation des communautés dans le cadre de cette étude menée conjointement par un consortium de cabinets d’étude tunisien et camerounais. Pour la mise en œuvre de la digue-route à la suite des dégâts de 2012. L’idée était loin d’être réaliste selon lui « J’avais fait savoir à l’équipe chargée d’accueillir le Président Paul Biya en 2012 que l’idée de digue-route renvoie à quelqu’un qui fait bouillir ses graines avant de les semer. C’est quelque chose qui ne donnera rien. D’abord en termes d’entretien. De Maga à Guirvidig ça fait 24 KM, on a déjà du mal à entretenir cette portion ; comment va-t-on parvenir à entretenir 330 KM ? », se demande-t-il.

Section renforcée du Barrage de Maga © Odilia Hebga, Banque mondiale

Il se souvient que l’équipe déployée pour la consultation des communautés dans les différents villages s'était heurtée à chaque fois à la même question « La question qui revenait dans presque tous les villages était de savoir quel est le tracé de la digue-route et ses caractéristiques spécifiques. Les gens avaient du mal à y répondre. C’est là que j’ai compris qu’il y avait véritablement une sorte d’arnaque. On se rendait bien compte qu’on vendait du rêve aux communautés.» précise Aboukar Mahamat qui rappelle d’ailleurs que le projet de digue-route est une entorse à la convention sur les zones humides d’importance internationale ratifiée par le Cameroun et le Tchad en 2006. Chacun des pays a inscrit sa portion du logone sur la liste des zones humides d’importance internationale. « Cet acte oblige les deux pays à préserver son intégrité et aussi toutes ses valeurs. Vouloir mettre une digue-route implique de modifier totalement le régime de l’hydrologie; ce qui est contraire aux conventions qui ont été signées. » souligne notre interlocuteur, qui ajoute que le projet était d’autant plus irréaliste parce qu’il ne prenait pas en compte la transformation géographique spectaculaire du fleuve Logone « car vous trouvez à certains endroits qu’il est totalement dans le territoire tchadien ».

La plaine du Logone, Relevés GPS, Images Google Earth 2019 ©Bruno K. Labara, 2020

S’il y a d’autres aspects qui n’ont pas été pris en compte en amont de ce projet de digue-route, ils sont d’ordre environnemental. C’est du moins l'avis de Joseph Junior Nyanda, un expert en gestion des risques et catastrophes qui se trouvait dans la région de l’Extrême-nord en 2012 et a suivi de près la gestion de ces inondations. « L’idée d’une digue-route n’est pas du tout adaptée. On ne fait pas face au problème en luttant contre la nature, mais en s’adaptant parce que cela ne va pas changer. Au lieu de construire cette digue route, il fallait plutôt créer des voies qui permettent à l’eau de circuler et régénérer les sols rendus imperméables par la mauvaise exploitation de l’homme. La régénération de ces sols va réguler d’elle-même le problème d'inondation dans la zone. » , explique-t-il avant de remettre en question la gestion de l’idée « Les experts n’avaient pas le background nécessaire pour gérer ce genre de projet et dans la précipitation dûe aux défis qui se présentaient, ils n’ont pas fait une évaluation stratégique sur toute la région de l’Extrême-nord en prenant en compte des solutions du génie civil, des solutions naturelles, des solutions environnementales et sociales. Voyez par exemple au Tchad : Les ouvrages réalisés pour endiguer le phénomène dans son périmètre ont permis de le résoudre.», développe Joseph Junior Nyanda.

Un riziculteur de la région de l’Extrême-Nord ©Odilia Hebga/World Bank

Une observation que partage entièrement Aboukar Mahamat « Le projet n’a pas pris en compte la spécificité de la population. Ce sont des peuples de l’eau en réalité. Les gens continuent à y rester et à migrer vers la plaine du Logone parce ce que ce qu’ils gagnent est mille fois plus élevé que ce qu’ils perdent même en année de pluviométrie excédentaire. Le pâturage, les poissons et lorsque les eaux se retirent en saison sèche, il y a une importante production de riz.» rappelle Mahamat. Il reste convaincu que l’annonce de la réalisation de la digue-route avait été faite sans véritable étude préalable « Au bailleur de fonds qui va mobiliser 1000 milliards pour transformer négativement un écosystème dans le bassin du Lac Tchad, c’était quelque chose d’impossible même à l’annonce, du point de vue de la faisabilité. Il n’y a pas eu de tels projets dans une zone humide tropicale à travers le monde.», estime-t-il, non sans rappeler qu’il avait fait savoir à l’équipe chargée d’accueillir le Président Paul Biya en 2012 que la digue-route n’était pas une option valable « mais ils étaient figés sur leur projet de digue-route parce que derrière, il y avait de gros intérêts en jeu.», se souvient Mahamat.

Il est convaincu qu'il fallait « discuter avec les acteurs clefs et les experts qui connaissent bien la zone pour trouver la meilleure option permettant à ce peuple qui vit des ressources en eau de ne pas être affecté en cas d’inondation excédentaire.», propose-t-il. 1 milliard FCFA a déjà été utilisé pour des consultations en vue de ce projet sans suite. Le Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de la région de l'Extrême-nord, publié en avril 2024 par le MINEPAT, projette la fin des travaux de cette digue-route à l’an 2035 avec l’avancement des travaux de 20% d’ici à 2027. Cependant, le mystère reste entier sur les exécutants et les bailleurs dans le cadre de cette projection.

Fonds de soutien aux catastrophes naturelles

Conformément aux instructions du président en 2012, un Fonds de soutien aux catastrophes naturelles devait être créé au sein du ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation pour les personnes touchées par des catastrophes naturelles.

Ce fonds semble inexistant dans ce département ministériel, aujourd’hui, ministère de l’Administration territoriale (MINAT), et des sources proches semblent ignorer l'existence d'un tel fonds et se disent que cette entité pourrait exister sous une appellation différente.

En tant qu'élite du Nord, GUIBAI GUITAMA pense que c'est un manque d'argent, mais il y a aussi une absence de volonté politique car ailleurs, il y a des projets qui se font. « Les 1 000 milliards FCFA nécessaires à la construction de la digue routière pourront être segmentés en parcelles », va-t-il préciser.

Selon lui, la construction d'une digue de 330 km de long pour l'agriculture, la pêche et la mobilité des populations, pourrait stopper les inondations récurrentes, perturbant la population. "Nous souhaitons que les promesses puissent être tenues pour le bien de la population, et même du Cameroun, car chaque initiative de développement, chaque projet économique profite à tous les Camerounais. L'argent que nous envoyons régulièrement aux victimes des inondations peut être utilisé pour quelque chose de plus fascinant", pense Guibaï.

PULCI : pour l’anticipation des dégâts d’autres inondations

Le Projet d’urgence pour la lutte contre les inondations (PULCI) a vu le jour en 2012 ; suite aux inondations dans l'Extrême-Nord, il a été prédit qu'une rupture de barrage pourrait provoquer des inondations sur environ 150 km² et mettrait en danger 120 000 habitants. Les pluies, et les inondations qui les ont accompagnées, ont causé des dégâts importants aux infrastructures d'irrigation de la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua (SEMRY), détruisant plus de 25 kilomètres de digue du Logone. Environ 60 000 personnes ont été touchées, dont 1 222 familles dans l’arrondissement de Maga et 9 025 familles dans le de Logone et le Chari.

Le Président Biya a visité le site des inondations et, dans son discours du 20 septembre 2012, a ordonné, entre autres : « la réhabilitation des barrages de Maga et Lagdo et une évaluation du coût de la destruction des maisons, des écoles, des routes et autres infrastructures, en vue de leur réhabilitation immédiate ou de leur reconstruction sans délai ».

Dans ce contexte, le Projet d'urgence pour la lutte contre les inondations a été mis en place par le gouvernement camerounais à travers le ministère de l'Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire pour apporter une solution durable aux problèmes causés par les inondations dans la vallée du Logone.

Le projet, financé par la Banque mondiale à hauteur de 108 millions de dollars (56 milliards FCFA) à travers l'Association internationale de développement (IDA), avait pour mission de réhabiliter la digue de Maga de 27 km, la digue du Logone de 70 km de long et 7 500 hectares de SEMRY, zone de culture du riz. Il était prévu de doter la zone d'intervention et l'ensemble du bassin versant du Logone d'équipements hydrométéorologiques.

Sur le site Internet de la Banque mondiale, en 2020, on trouve un article intitulé « Gestion des inondations dans l’Extrême-Nord du Cameroun : avec la réhabilitation de la digue du Logone et du barrage de Maga, les familles locales n’ont plus peur des fortes pluies ».

Le bilan à la fin du projet indique que le PULCI a été réalisé entre 2014 et 2020. « Il a restauré 27 kilomètres du barrage de Maga, 70 kilomètres (km) de la digue du Logone et 7 500 hectares de systèmes d'irrigation. De plus, des activités de formation et de création d'emplois ont été proposées par le projet. Environ 103 000 personnes, dont 30 % de femmes, et huit groupes d'usagers de l'eau ont directement bénéficié du projet », indique le rapport publié le 10 novembre 2020.

Pourtant, douze ans plus tard, la même population a été réveillée par des inondations en 2024, même avec les équipements hydrauliques en place. Qu’est-ce qui aurait pu mal se passer ?

La population des villages Maga-47 espérait que le projet poserait les bases de la construction de la digue-route et construirait des maisons avec des matériaux définitifs, et elle a continué à exprimer sa déception lorsque le PULCI a pris fin.

"Après les inondations, PULCI s'est terminé sans aucun impact réel, sans abri pour les personnes touchées par les inondations", a déclaré Ayang Hamadou, une élite de Maga.

DJONDANDI GOURANDI, chef de Simatou, affirme que le gros problème réside dans la canalisation de l'eau. « S’il y a une bonne canalisation de l’eau pour qu’elle s’écoule sans problème, cela pourrait réduire les inondations dans cette zone où se trouvent leurs fermes. »

Une solution durable serait l’aménagement du territoire et la canalisation de l’eau vers le bassin du lac Tchad. Les eaux de Maga proviennent de la République Centrafricaine et de la région de l'Adamaoua. Le gouvernement du Cameroun, sur la base de ce qu'il considère comme les principales réalisations, les leçons apprises et les éléments de capitalisation du Projet d'urgence pour la lutte contre les inondations, prévoyait de réhabiliter les zones restantes.

DJONDANDI GOURANDI, Chef de Simatou

Pour atteindre cet objectif de développement en termes d'amélioration des services d'irrigation, de production et de commercialisation du riz dans les périmètres irrigués de la Vallée du Logone, le gouvernement a mis en place un nouveau projet dénommé Projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logone (VIVA-Logone), qui vise à poursuivre, élargir et pérenniser les acquis du PULCI.

Fruit de la coopération Cameroun-Banque mondiale, le projet VIVA-Logone est en cours depuis novembre 2022, sur la période prévisionnelle de sept ans, pour un montant total de 124 milliards de FCFA. Il vise à fournir des infrastructures et des services durables d’irrigation et de drainage, et à améliorer la productivité et la production agricoles dans la vallée du Logone.

Le projet est structuré autour de quatre composantes : amélioration des infrastructures et de la gestion de l'eau, services d'appui à la production agricole, renforcement et mise en œuvre institutionnels ; et intervention d’urgence conditionnelle. Concrètement sur le terrain, Viva Logone dispose d'un bâtiment construit à Maga, dont les activités effectives devraient démarrer en janvier 2025, selon la cellule de communication du projet.

Ayang Hamadou, comme certains à Maga, s'inquiète de l'échec du projet, sachant que c'est la même équipe qui a réalisé le projet PULCI qui gère Viva Logone. Il doute de la sincérité du projet qui, selon lui, pourrait pourtant favoriser le développement de la région.

Construction de maisons

Les victimes des inondations de 2012 ne disposent pas à ce jour de logements conformément aux instructions du président Biya pour « une évaluation du coût de la destruction des maisons, des écoles, des routes et autres infrastructures, du réseau routier et autres infrastructures, en vue de leur réhabilitation immédiate ou leur reconstruction sans délai.

Le site destiné à reloger les victimes des inondations de 2012 compte à peine 31 familles ; le reste est retourné vers les zones inondées où ils ont des fermes comme les habitants de Simatou.

Les informations selon lesquelles PULCI aurait construit 3 639 logements confortables pour 719 familles contre un objectif initial de 4 250 ne semblent donc pas vraies.

LAOUMAYE MERHOYE, l'ancien directeur du PULCI, dans une conversation WhatsApp, a déclaré que l'auteur de l'article pouvait indiquer où les sources de l'article avaient été obtenues.

Il a souligné : « Les activités du PULCI, quant à elles, sont financées par la Banque mondiale-réhabilitation de 70 km de digue de protection du fleuve Logone de Bidim à Mourla, réhabilitation de 27 km du barrage du lac Maga, réhabilitation de 7500 ha de périmètres irrigués de Semry et renforcement des périmètres irrigués du réseau hydrométéorologique. »

« La réinstallation est une condition préalable que le gouvernement camerounais doit remplir avant que le projet puisse être mis en œuvre. », a-t-il encore indiqué. Il a ajouté que les maisons sont financées par le budget d'investissement public (BIP) du gouvernement et payées par le MINEPAT. Le MINEPAT au niveau duquel, nous avons été priés de nous rapprocher du PULCI. Décidément ! Un autre rapport indiquait que les victimes des inondations devaient obtenir 200 maisons, mais il n'est pas clair si les victimes ont finalement obtenu ces maisons.

Toutefois, ceux qui ont bénéficié d'un logement sont des personnes touchées par la réhabilitation du barrage et de la digue. La construction des cabanes est en partie confiée en contrat de gré à gré à SOTCOCOG, une entreprise tchadienne qui dispose des ressources appropriées pour ce type d'activité.

Commentaires 0